-

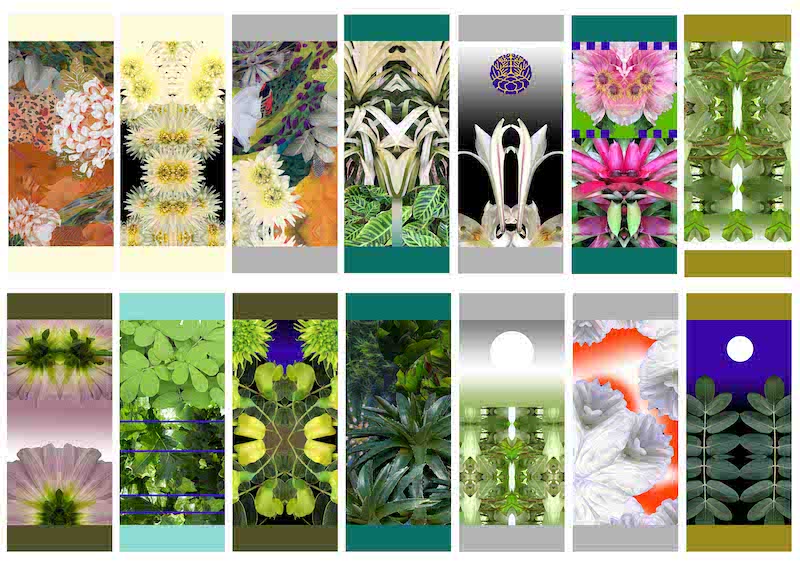

四十八茶百鼠/テープの曲線 2023年

四十八茶百鼠/テープの曲線 2023年

-

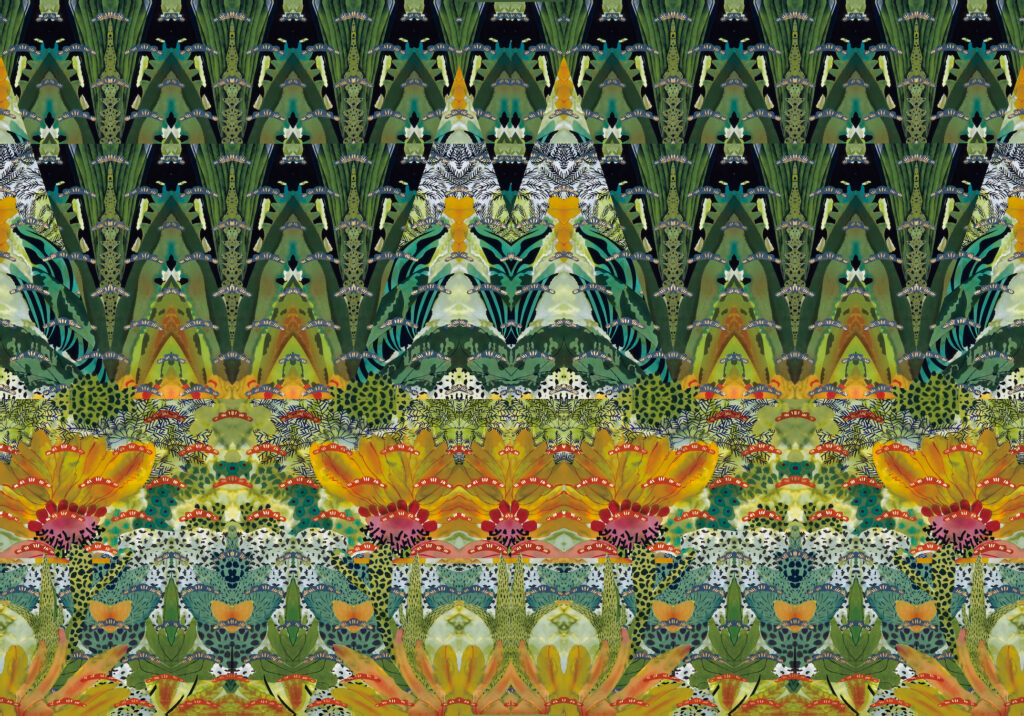

flower bed 2023年

flower bed 2023年

-

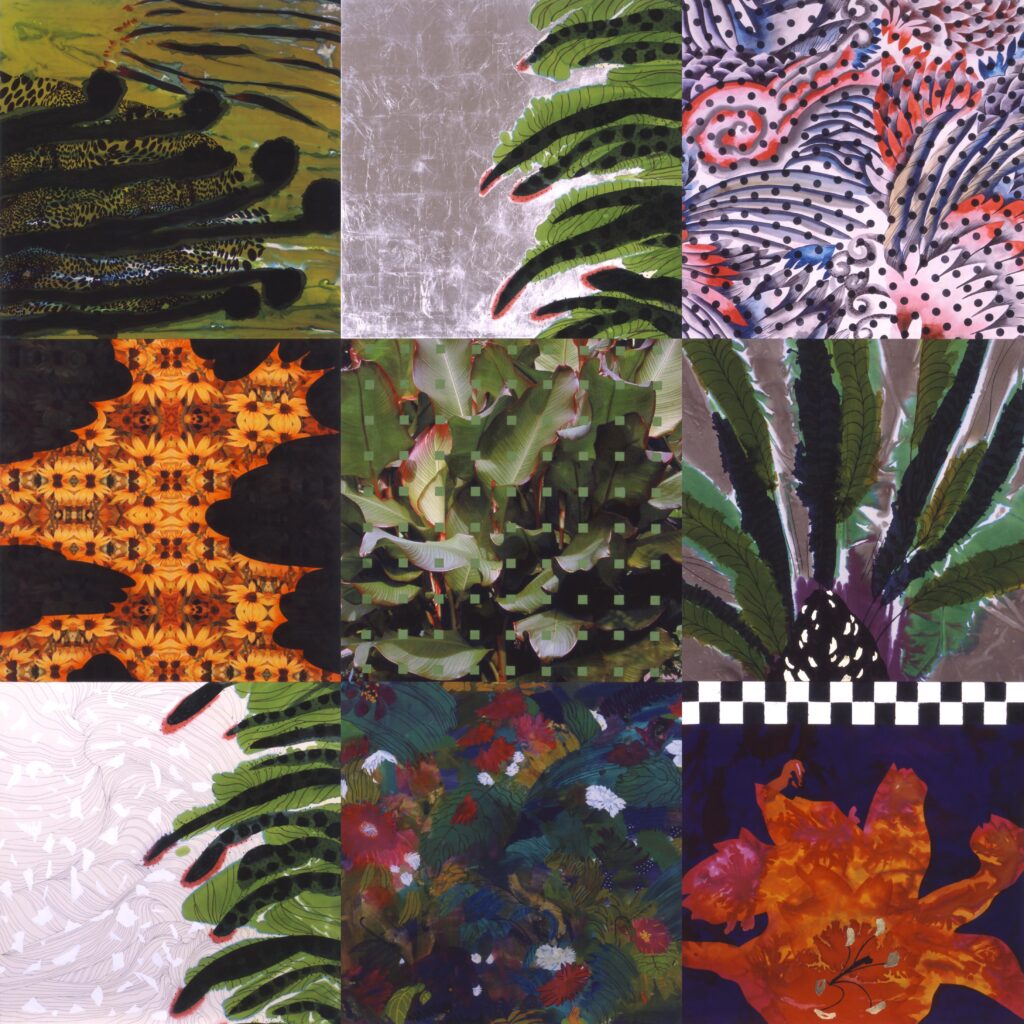

フィトテラピー 2023年

フィトテラピー 2023年

-

熱帯 2022年

熱帯 2022年

-

GARDEN 2022年

GARDEN 2022年

-

Humidity in Asia 2021年

Humidity in Asia 2021年

-

Extreme flowers 2020年

Extreme flowers 2020年

-

フィトテラピーI,II,III fitterapi 2019年

フィトテラピーI,II,III fitterapi 2019年

-

カレイドスコピック 2017年

カレイドスコピック 2017年

-

ときわ−Asian Botanical Garden-no.1.2 2015年

ときわ−Asian Botanical Garden-no.1.2 2015年

-

幟(のぼり)大原美術館中庭 2015年

幟(のぼり)大原美術館中庭 2015年

-

ときわ 2013年

ときわ 2013年

-

soft piece 2011年

soft piece 2011年

-

shanglira 2009年

shanglira 2009年

-

Matsu・Ume・Kiku・Nami 2008年

Matsu・Ume・Kiku・Nami 2008年

-

HEAVEN 2007年

HEAVEN 2007年

-

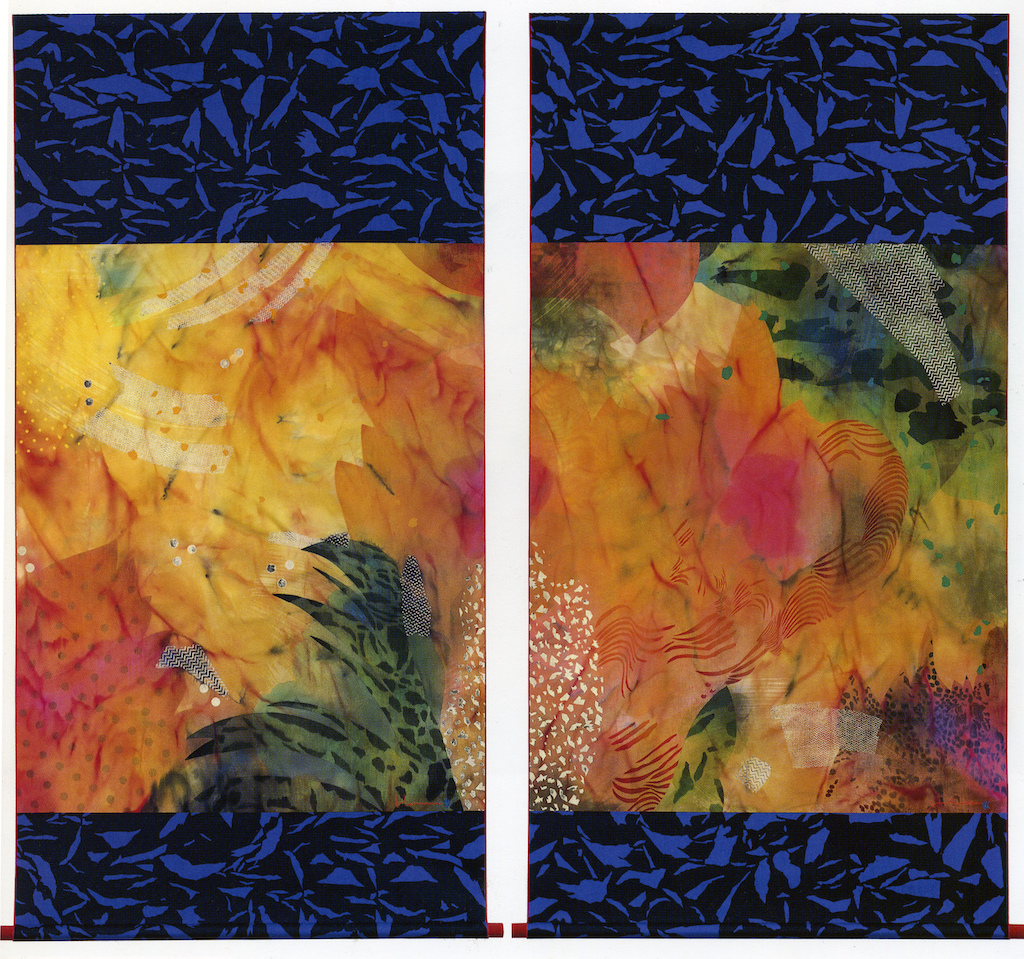

DREAMS 2004年

DREAMS 2004年

-

flowers 2003年 軸

flowers 2003年 軸

-

Colors 2003年

Colors 2003年

-

Plantation(軸三幅対) 2002年

Plantation(軸三幅対) 2002年

-

格子模様の布 2001年

格子模様の布 2001年

-

縄文縦縞布 1997年

縄文縦縞布 1997年

-

月 1996年

月 1996年

-

長月の光 1995年

長月の光 1995年

-

長月の光 1995年 屏風

長月の光 1995年 屏風

-

満天・緑の舌 1994年

満天・緑の舌 1994年

-

食卓、南の風 1994年

食卓、南の風 1994年

-

空間に在るもの 1993年

空間に在るもの 1993年

-

水のトンネル 1992年

水のトンネル 1992年

・

・

「君・その選択にこそ乾杯だ」

・

工芸という領域にいながら、工芸がおもしろくないと感じ始めたのは、約20年前、世紀が変わろうとする前後だったと思う。

少しおさらいをすると、20世紀は万国博覧会、勧業博覧会、美術館、美術展、美術学校という制度が整備される過程で、制作者たちの自意識が覚醒した時代であったとされる(註1)。この動向に伴い、20世紀前半に柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎、富本憲吉、棟方志功、芹沢銈介、山鹿清華という工芸第一世代が民藝運動とともにその礎を築き、後半には第二世代の八木一夫、鈴木治、高木敏子、小合友之助、稲垣稔次郎、皆川月華、佐野猛夫、三浦景生、来野月乙らが、オブジェやファイバーアート、工芸作家という文言とともに立つことで、工芸を芸術へと押し上げたと言える。さまざまな国際展やコンペティションも開催されて、工芸は芸術というパスポートを得た時代だった。多くの作家は「心象風景を表現した作品」に夢中になり、また多くの成果を残した。

・

私もそんな活況な工芸界の最後に在籍する。1976年から1982年に大学で美術教育を受け、作家になるべく人生をスタートさせた。自己表現は、自分の内部に潜り込むそのしんどさや辛さも含めて、今になって思えば楽しかったと言える。芸術的試みはそれなりに評価という成果を伴うこともあった。しかし、そのような制作を続ける中で感じる小さなきしみが次第に大きくなっていった。ひとたび美術界から視線を変えると、日常社会には、「布」や「染織」はたくさん存在する。そしてその多くが芸術ではない。服や着物、布団やカーテン、社会に布は溢れていて日常のミッションを十分に果たしている。私は自己表現という罠にはまっていないだろうか。疑問は大きくなっていった。アートとしての作品と平行して「布を染めて着る形―シャツ―」の仕事を始めだした頃である。

・

同時に、工芸界では、オブジェ、ファイバーアートの終焉を経過して、なかなか次なる芽を見いだせないまま21世紀を迎えていた。祭りが終わったかのような状況である。何故なのだろう。それはすぐに次の疑問に変っていった。工芸にとって芸術というパスポートは有効だったのか。芸術化することで失ったものはなかったのか。工芸は芸術性を追いかけている間に日常性が空洞化したのではないだろうか。

・

もし、そうだとするならば、今後の工芸を考えるにあたって、「日常性」はキーワードになるだろう。それにともなって、およそ芸術的ではないとされることに焦点をあててみたらどうだろうか。素材、技術、経験、工程、装飾、周辺、中庸、複数、再現、復刻、模倣、工房、日常、恒常、汎用、地域、日本、アジア、東洋、芸能、技能、技芸、デザイン、工芸。これらの単語を並べてみて見えるのは、私たち(日本人)のルーツのような「もの」や「こと」ではないだろうか。それは「しきたり」や「しつらえ」とも言い替えられる。

・

そんなことを考えてきて、これからの工芸が大事にしなければならないことについて、ぼんやりと自分のなかで解決の糸口が見えかけてきた時期に、今回の大原美術館工芸館での企画—偉大な工芸の先達の作品群が収蔵展示される場所で何かをする—を頂いた時、このあたりの自分の問いに対する答えを出してしてみようと思った。私は世襲的に染織を背負っている立場の人間ではないけれど「布」は好きで、染織を学び始めたのも人体と布の親和性に惹かれたからに他ならない。だから現状をなんとかしたいとも思っている。

・

遡ること5年、私は渋谷の松濤美術館で幟旗展を見た(註2)。神社で見かける文字の書かれたそれとは随分違う、極彩色のものがたくさんあった。儀式、荘厳、奉納、軍旗、節句など様々な目的が見て取れた。民話や願いや祈り、遊興などのために、こんなに生き生きしたものが、かつての村々にあったのかと、その奔放さに驚いた。私達の日常に、地域に、もはやこのような喜びは無い。需要に応じてオリジナルにカスタマイズされた幟旗は豊かであった。その感動が今回の一下敷きになっているのかもしれない。

・

今回、工芸館の中庭を見た時、「幟旗」だと直感した。周囲をぐるりと低層の建物に囲まれたこの中庭は、まるで武将の戦陣のようにも見える。たくさんの旗をはためかせてみよう。凛とした気持ちのいい場所をつくってみよう。布は簡単に場をつくることができる。布や紐一本で場所に意味をつくる「結界」という概念や「幔幕」という作法は場の魔法使いである。屋外なので、風にさらされ雨にたたかれ、布はどんどん痛むに違いない。けれどこの作品は消耗することを是とするのだ。保護され修理され未来永劫と残すものではない覚悟を取ろう。

・

内部の各部屋入り口には小さな暖簾を制作した。その図案はそれぞれの部屋の常設作品に出自がある。しつらえとしての主張は最小限にとどめた。工芸館はやはり濱田、リーチ、河井、富本の、棟方、芹沢の場なのだ。彼らの作品を目当てに訪れる来館者の気持ちをざわつかせるほどの主張は本意ではない。そっと脇を固める、1人で在るのではなく2人で在るという形を選んだつもりである。というわけで、屋外では「仮設性」を、屋内では「控えめな飾り」を実現した。「望まれる目的に沿って在る」というのはやはり工芸の本分として良いのではないかと思う。

・

個性的で天井高のある棟方室には、幡のような布の新作を作ろうと思った。棟方と同様に「版」「型」をメディアとする私に、彼の《華狩頌板画柵》(Flower hunting)はイメージをくすぐられる材料であった。その愛らしいネーミングも、画面中にちりばめられた形のどれもが魅力的であった。その中で、繰り返し現れる丸い形をつかみ取り、模様化することに時間を費やしたが、一旦できた「型」は上下反転、表裏逆転させ、自在に糊を置いた。「型」の力で作業性が高まり、大きな布に置いた糊も夏の日差しでたちまち乾く。作業は数日間で完成し、糊の洗いは、毎日のように訪れるスコールのような午後の夕立で済ませたという2013年酷暑の作品である。温度や湿度に依存するこんな体験を経て、「染め」は東南アジアのものだったと再び理解する。

・

工芸館入口の作品《ときわ》は今年始めに手がけた、今回唯一の一点完結型の絵画的作品である。青海波の割付模様で画面の調子をつくり、全体のイメージは「松」とした。冬も葉を落とさない常緑樹の松は、長寿のシンボルとして伝統的に日本人に愛されてきたモチーフである。「常緑色」(ときわいろ)という美しい日本の色名もここに由来する。今回の色彩はその深く鮮やかな緑を基調にし、形は型紙を多用した。染料の浸透性と顔料の遮蔽性を意識したミクストメディアである。最後まで展示場所が確定できなかった作品だが、結果、今回のテーマのひとつである「型」を象徴するものとして工芸館入口に納まったことは嬉しい。

・

最後に、ミュージアムショップも触れる。展示室とショップのしきい値を下げることも目的の一つだった。かつて100円ライターがコンテンポラリージュエリーとしてガラスケースに収まる様(註3)を見て以来、美術品と商品の境界は私のなかで崩落した。ガラスケースの中にあったのは、作者の研ぎすまされた意識だったのだ。そのような理解を経て、今回、ショップには棟方や芹沢の作品からソースを求め、解体再構築してデザインした帆布バッグをプロダクトとして製作した。帆布は倉敷児島の地場産業として、この地の必然的な素材でもある。

・

今回の試みが、答えの一つになっているかどうかわからないし、まだもう少し時間をかけてみなければ、検証はできないとも思う。作品一点一点について作者なりに微妙に善し悪しもある。もっとやってみたかったことも途中で気づいたりした。あと半年あればなあ、なんて思うのは特に制作者の悪い癖である。

・

会期中に何度か幟旗の様子を見に行った。子供たちが旗のあいだを器用にくぐりながら遊んでいた様子が嬉しかった。25本の旗が風になびき右へ左へとグラデーションに形を変える様も計算外の面白さだった。多くの来館者に楽しんでいただけたようだし、私自身もこの取り組みにおおいに楽しんだ。「考えた人も作り手も受け手も楽しい目的に沿った工芸」、つまり注文/製作/流通/消費の全体の機能が滞っていないのが、理想的な工芸だとすれば、その目的は幾分、達成できたように思う(註4)。

・

かつて生産性が低いゆえにデザインに取って替わられた工芸は、これからは、その生産性の低さゆえに21世紀的であろうとも思う。手と手の延長の道具に支えられ、かつ地場を見据えたものづくりは、今の日本の各地で同時多発的に見られ、私たちに新鮮に映る(註5)。先達の成果を読み解き、その是非を整理し、未来へパスしたいと思う。

・

ごく近しい師から展示についての感想をいただいた。「工芸館を祝うにあたってなぜ、君なのか」と。「企画の懐の深さ、その選択にこそ乾杯だ」と続く。私も全くそのとおりだと思う。私は、ずっと中心の工芸を嫌がり、工芸の地平の一番端っこを好きに走ってきた(でもこっちが正しいかもしれないよと小さく思いながら)つもりだ。それなのに、今回はいよいよ真っ向から工芸館を祝うことになった。覚悟を決めると、私のこれまでの思考と誠意の発表の場になるであろうという責任感が芽生えた。つまりそういう私が行なってきたこと、言ってきたことを見てくださった上での企画だったのだと、師の言葉で改めて展覧会の意味を感じた。

・

この企画を私に投げかけ、チャレンジの機会を与えて下さった大原美術館、そして多くの助言をいただいた林洋子さんに改めて感謝したい。乾杯。

・

(註1)1873年ウィーン万国博覧会開催、1877年第1回内国勧業博覧会開催、1880京都府画学校開校、1889年東京美術学校開校、1919年帝国美術院展覧会開催、1927第8回帝展で工芸部設置など。

(註2)2009年、渋谷区松濤美術館企画展『江戸の幟旗―庶民の願い・絵師の技―』

(註3)『日本美術を学ぶ人のために』 2001年発行、編者:中村興二/岸文和、世界思想社

(註4)民藝の教科書シリーズ『うつわ』『染めと織り』『木と漆』『かごとざる』に詳しい。 久野恵一・監修/萩原健太郎・著 2012年発行、グラフィック社

(註5)2006年、東京国立近代美術館企画展『ジュエリーの今:変彪のオブジェ」に出品された嶺脇美貴子の作品《lighter’s》